Espacio de Creación literaria de la Facultad de Humanidades a cargo del profesor Noé Blancas. Relato ganador de Mención honorífica en el IV Certamen de cuento “Alas de la Memoria”.

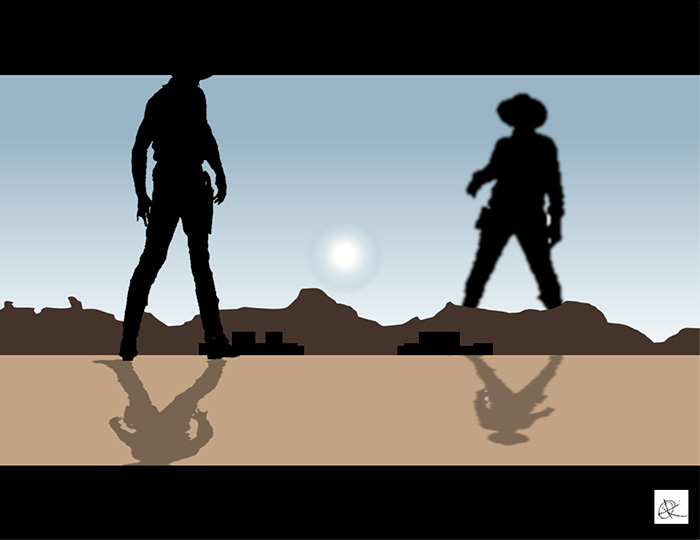

Hay una larga lista de cosas que me encantan en situaciones como estas. Bajo la suela de mis botas, la arenisca bien caliente, las piedrecillas molidas por caballos que han pasado día y noche por aquí sin detenerse. A mi derecha una taberna, se dice cerrada, pero es bien evidente que hay al menos treinta buenos caballeros haciendo de sus villanías. A mi izquierda, un burdel con una reputación aún más virtuosa que la taberna; tres lindas damiselas están espiando el escenario desde las ventanas, sonrío solo para ellas. Arriba un cielo lleno de nubes del rosado salmón de Yellowstone y una suave ventisca que suena como armónica de prisión. Detrás de mí, la comisaría; sobre mi cinturón, el peso del acero cargado de balas; en el pecho, una estrella más brillante aún que el sol. Y frente a mí un centenar de millas hacia la Reserva, bloqueadas por una figura que se tiene en pie como si hubiera cabalgado por un par de días más que lo que su entrepierna le hubiera agradecido. Sí, eso explicaría esa mirada tan nefasta y la premura por querer atravesar algo con plomo. Es que se le ha oxidado en tanto viaje.

Escupo hacia un costado y escribo algo en el lodo que solo el sol verá. “Finalmente”, pensará la tierra al ver caer la gruesa gota, “se digna a llover en el oeste”.

—¡Comisario! –le grito al hombre frente a mí—. ¿Vamos a hacer esto?

Hay una larga lista de cosas que me encantan en situaciones como estas. En un día normal el sol tatema la piel, el alcohol casero escoce la garganta y las botas quedan demasiado chicas para caminar con comodidad. Pero en un duelo, el sol es el más atento espectador, el alcohol el valor del alacrán, y me recuerda que incluso las botas más grandes me quedan bien justas.

—¿Necesitas un conteo? –pregunta el comisario con voz ronca.

—Naturalmente, compañero –respondo yo, acomodándome el sombrero–. Esa es una pregunta muy engañosa. Decir que no tiene dos resultados igualmente negativos: por una parte, pueden tomarte la palabra y dispararte de inmediato. Por otra, te pierdes de esos deliciosos diez segundos que saben a sudor y miedo. No el mío, por supuesto, ni el de aquél frente a mí, pero el de las tres señoritas que seguro estarán viendo con fascinación. Quiero decir, si no les regalo un espectáculo, ¿cómo podré honrar la estrella sobre mi pecho? Y, lo que es más, ¿cómo podrán honrarla ellas? De alguacil a comisario, me ofrezco a hacer el conteo por usted, compañero. Para que no diga que no soy un caballero –le digo.

Sonrío; al parecer la idea no le pareció tan graciosa como a mí.

–Yo haré el conteo– dice el gordo Juárez apareciendo de detrás del aparador de la carnicería. Será más justo así… Imparcial y todo eso.

–Por mí está bien– digo con mi más dulce voz. – ¿Qué tal contigo, comisario?

***

—Que no se diga que no fui amable contigo, Bill– digo escupiendo a un lado. Ese maldito bandido que se llamaba a sí mismo el alguacil de este pueblo explotó en una risotada nasal y dice:

—Sigues con eso de “Bill”, ¿eh? Tienes demasiadas ideas en tu cabeza. Permíteme hacerle un agujero para que puedan escapar.

Ese malnacido pretendía huir de la ley. Rattle Bill, asesino, estafador, envenenador. Todas ellas razones para merecer la muerte. Pero a los ojos del Estado, es sobre todo un evasor de impuestos. Al parecer esa es la razón de mayor peso para enviarme a mí a buscarlo. Él es todas esas cosas, pero lo que no es ni será jamás es lo quién él dice ser: un hombre honrado, un caballero. “Wallace Smith, alguacil de Little Wallgrove”, ¡ja! En mi profesión he visto la calaña más inmunda, desquiciada, rapaz, pero nunca había visto un truco como este. Portar la estrella, vestir con ropas bien pulcras, esconderse a plena vista. Lo más detestable de todo es el rostro. Había escuchado historias de personas que se habían acercado el cuchillo para transformarse, pero nunca creí encontrarme con uno que realmente lo intentara.

—Comienza cuando quieras –le digo al carnicero.

—¡Uno! –grita con euforia. Este hombre o ha deseado hacer un conteo para un duelo por mucho tiempo o nunca ha visto derramarse sangre en el duelo y conserva el infantil deseo de la guerra, parece estar disfrutando esto. Quizá haya visto demasiados y ha perdido por completo el sentido común y la inocencia. Odio los duelos, son viejos y anticuados. Repugnantes. Son costumbres inglesas, y como todo lo inglés, es mero barbarismo enmascarado con el rostro de la tradición. Pero esta vez es necesario. Un duelo es la única forma que tengo de detener a Rattle Bill de manera legal. No puedo esperar más tiempo para que el Estado confirme que el alguacil en frente de mí es en verdad el hombre que buscan. Para entonces podría ser demasiado tarde. Yo sé quién es en realidad. Y la estrella sobre mi pecho dice que yo soy la ley, y hoy Little Wallgrove verá auténtica justicia.

—¡Dos! –grtita el carnicero. A mi izquierda hay una cantina que despide olores desagradables, a mi derecha un hostal que se está cayendo a pedazos. Hay tres mujeres asomadas por las ventanas, su rostro está sucio, en su mirada hay frustración; se ven cansadas, tristes, posiblemente golpeadas. El carnicero se ve enfermo, sin duda alguna enfermedad pescada del agua en el pozo común. Este pueblecillo es un caballo con una pata rota que su amo se negó a matar y lo abandonó a su suerte bajo la pretensión de misericordia. No es de sorprender que este maldito frente a mí aquí los lograra convencer de que es un alguacil.

***

—¡Tres!

El comisario frunce demasiado el ceño para su propio bien. Será un viejo arrugado en poco tiempo y su mujer le será detestable entonces. Ese es el problema con los hombres del oeste. Todos piensan que vivirán para siempre y nadie considera la vejez. Je, el mismo oeste está arrugado y nosotros nos hemos vuelto detestables con él. Éste de aquí es un hombre de ciudad, ha visto demasiados crímenes, demasiados criminales, y la cordura se le habrá caído en algún tiroteo. Espero una bala en la cabeza le acomode bien los sesos para recordar no estar haciendo acusaciones tan viles como la suya. Rattle Bill. Por favor. Discutiría con él, pero tan solo ganaría un ceño fruncido y una esposa furibunda a mis sesentas.

—¡Cuatro!

Lo admito, soy un entusiasta de los duelos. Ya había pasado un largo tiempo desde la última vez que me batí en uno. Hay algo en ellos. No es la sucia excitación de un combate, ni se asemeja a la fogosa pasión de un tiroteo, que tan pronto aparece tan pronto termina. Es una ceremonia, carga de belleza todas las cosas a su alrededor, de significado. Hay una larga lista de cosas que me encantan de situaciones como estas, y todas ellas suelen ser cosas que detestaría en cualquier otra. Hombres como el comisario, funesto, severo, demasiado formal, en un duelo se convierte en un colorido personaje, solemne, profundamente dramático. Un suave ronroneo de ansias por el resultado, un creciente embeleso conforme se acerca el conteo al diez. La mano intranquila, los dedos jugueteando en el aire, simulando haber tomado a la amada con firmeza y besado el gatillo con delicadeza. Y luego el momento, el momento de la convulsión. ¿Qué otra razón para portar la estrella si no para encontrarse con el suave éxtasis final?

***

—¡Cinco!

Las tres mujeres en las ventanas del burdel se ven inquietas. ¿Será la primera vez que presencian un duelo? ¿O es que temen por su propia seguridad? No puede ser eso o estarían bien ocultas. ¿Qué hay, entonces, en un duelo que atrae a la gente como polillas a la misma luz que podría calcinarlas? Todos piensan que vivirán para siempre, nadie cree que morirá. Pero esperan que la gente a su alrededor sea bien mortal. Las mujeres están